| 登録年度 | 2019年度 |

|---|---|

| 氏名 | 田中 純江 (タナカ スミエ) |

| 部門 | 市民 |

| 性別 | 女 |

| 年代 | 70代 |

| 専門分野 | 自然への愛着、生態系・生物多様性、消費生活・衣食住 |

| 主な活動地域 | 東京都武蔵野市 |

| 主な経歴 | 武蔵野市内の雑木林で保全活動(生態系・生物多様性重視、事務局長)継続中。教師経験(東京都公立小学校37年間)とビオトープ管理士(2級計画部門)の知見を生かし、子どもの自然体験講座を主宰(四季折々身近な自然と触れ合う機会を提供)。星槎大学非常勤講師(幼児教育:環境)、教育学修士。 |

| 特記事項 | 自身が事務局長として雑木林の保全活動に取り組んでいる「武蔵野の森を育てる会」の受賞歴は次の通り。(1)東京都公園協会よりボランティア・社会貢献活動部門において優秀賞受賞(2017年6月)、(2)国連生物多様性の10年日本委員会より「生物多様性アクション大賞」入賞(2018年12月) |

| 直近の研修受講年度 | ─ |

活動の紹介

森とつながる体験ひろば

2025年10月13日(11日雨天で延期)、江戸時代にできた雑木林を継承する蔵野市立境山野緑地で、「森とつながる体験ひろば」を開催した。報告者の田中純江は、本イベントを主催した武蔵野の森を育てる会の事務局長であり、常時緑地保全の活動を行っている。当日は全体統括として本イベントの実施にあたった。

子どもも大人も、自然の中で遊んで学んで楽しもうと、森の工作、山仕事体験、生き物紹介、植物観察の4つのコーナーは、多くの人でにぎわった。都市化した住宅街の中に残された自然豊かな空間を、皆で楽しく共有することができた。

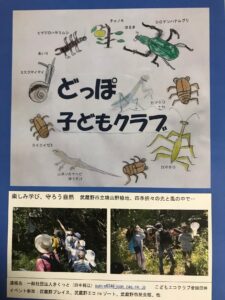

どっぽ子どもクラブ定例活動

年間20回の定例活動を行った。その内、境山野緑地では17回。地域に残された雑木林で植物や生き物を観察したり、草花遊びなどの自然を利用した遊びや、環境保全のための外来植物除去の活動などを、親子で楽しんだ。緑地以外では、10月に地域イベントのステージに立ち、境山野緑地の豊かな自然について紹介した。1月には、Zoom会議1回、2月には市民会館の部屋を利用して1年間の振り返りの会を行った。

外部からの講師は、この地域で活動しているパークレンジャーを現地に4回招いて、生態系を意識した自然案内をしてもらった。

エコチルライブ

どっぽ子どもクラブが出演したエコチルライブの番組の振り返りの活動をした。ライブ当日は3月16日、いつも活動している武蔵野市立境山野緑地から、都市の中に残る自然環境の様子と、どっぽ子どもクラブで取り組んでいる日頃の保全活動について、6人の子どもたちが現地から紹介した。全国向けにライブ配信されたこの動画を、活動日に視聴し振り返った。

番組では、雑木林の再生地から幼木の育つ様子を示し、緑地内を移動して、ササが繁茂する場所でササ刈り作業を行った。これらは保護者の全面的な協力のおかげで実施できた。

トウキョウもっともっと元気計画研究所 番組取材

都議会関係のテレビ番組「トウキョウもっともっと元気計画研究所」の依頼で、雑木林の保全作業を体験しようと集まった親子3組10名に対して、どうして保全作業が必要なのかを説明し、具体的なササ刈り作業を指導した。撮影を含むスタッフは全部で7名で、9時から始まり、12時に終わった。

子どもは4歳から小学4年生までの男女5名だったが、皆ササ刈りがとても気に入ったようで、せっせと刈って、終わると満足そうだった。小学生からは、もっと刈りたかったという声もあった。

後半、雑木林では最近ナラ枯れの甚大な被害があったことを伝え、ドングリを埋めて雑木林の再生に取り組んでいる現地を見せると、親からも子からも、「知らなかった。」「驚いた。」などの感想が聞かれた。

むさしの里山フェスタ

環境カウンセラーとして発案し、実行委員会の中心となって、初めての企画「むさしの里山フェスタ」を開催した。武蔵野市内で活動する里山由来の七つの市民団体が、それぞれ日頃活動している場所で、3日間開いたイベントに、世代を超えて多くの市民が来場した。

公園の落ち葉で堆肥作り体験では、熱心に取り組む子どもが現れた(写真)、雑木林では、竹工作のけん玉作り、生き物紹介や植物案内、ナラ枯れ被害に対する雑木林再生の取り組み紹介など。子ども対象には、切り株アートや、落ち葉でふく笑いなどを、どっぽ子どもクラブが主催して、来場者に喜ばれた。その他、畑では、芋の蔓を使ったクリスマスリース作り、玉川上水の見学会、菊にまつわるクイズや菊栽培のための土作り、菊苗の配布など多様な里山体験を提供した。

1年生虫探しの授業

都市化した住宅街にある小学校の1年生が対象であった。生活科の授業で、学校のすぐ近くの緑地に、子どもたちがやって来た。3学級84名、引率の教師4名と合わせて88名になった。子どもたちは虫取りの経験がない子も多いため、最初にバッタはここで生きていることを話してあげると、自分たちの仲間なんだという気持ちが芽生えたようだった。つかまえたら虫かごに入れてよいが、観察したら最後はもとの場所に戻してあげることを約束してから、グループに分かれて、虫を探した。「いた!こっちだよー。」など、声が聞こえた。虫になじみがなかった子たちも、みんなと一緒に楽しそうに虫探しができた。子どもたちが、実際に昆虫と触れ合った経験は貴重だと感じた。

親子で夏ボランティア

市のボランティアセンターからの依頼で、夏ボランティアの活動をする親子4組9名のお世話をした。市内の小学校1年生から4年生までの5名の子どもたちが対象で、9時から10時半まで、雑木林の再生地の脇に密集してきた灌木を間引く作業などをした。間引き作業では、最初に見本をして見せて、次に一人ずつ練習してみた。様子が分かったところで、各自が作業を始めた。みんなで頑張って、どんどん伐っていった。次第に気温が上がっていったので、早めに終わりにして、水を飲んだりしてから成果を確認して終了した。雑木林のお手入れ体験の日となった。

クラフト職人集団

2月に小学校で、全校あげて発表会があった。地域とのつながりの中で、クラスごとに様々なテーマに取組んだ結果の発表会、発表方法も展示や劇、体験コーナーなど様々だった。筆者が関わった高学年のその教室では、子どもたちが地域の保全団体から譲り受けた雑木林の木を使って、様々な作品を制作して展示していた。テーブル、キーホルダー、メモスタンドなど、子どもたちが取り組んだ物作りの素晴らしさが伝わって来た。また、地域の自然環境を大切に思う心が感じられた。

写真は、子どもたちが雑木林で、地域の自然についての話を聞いた時の様子。

武蔵野プレイスフェスタ どっぽ子どもクラブの落ち「葉を使って作品づくり」

武蔵野プレイスのプレイスフェスタ2022における、市民活動団体紹介ロコ×プレイスは、日曜日、境南ふれあい広場公園にテントを並べてにぎやかに開催されました。どっぽ子どもクラブは、いつも活動している境山野緑地から拾ってきた落ち葉や落ち枝を使って作品作りをするコーナーを開きました。

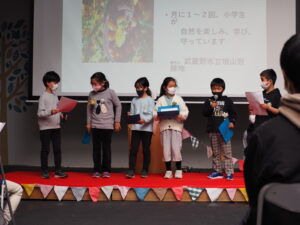

環境イベント発表会に出演「身近な緑地で、自然を楽しみ、学び、守る」

環境啓発施設の、「第1回むさしのエコチャレンジ」発表会で、緑地の保全活動をしているこどもエコクラブが、日頃の活動について紹介。そこで、子どもの思いが聞き手に伝わる発表になるように、支援しました。外来種のコネズミガヤを抜き取る作業が楽しかったことや、生き物との触れ合いのことなど、話題は多岐にわたりました。発表後の感想は、「緊張したけど、言い終わるとすっきりしました。」、「緊張したけど、とても楽しかった。」など。聞き手からは「自信を持って発表していることに感動しました。」などがありました。

身近な緑地で出会った生き物たち~活動紹介の動画作成~

武蔵野プレイスのイベントで、活動を通して子どもたちがどのように自然と触れ合ったかを紹介する動画の、構成と発表原稿作り、および録画撮りを手伝いました。子どもたちの発表が好評だった昨年に続いて、2回目のイベント参加です。この日、子どもたちは楽しく録画撮りができたのでとても喜び、3月3日~29日のYouTube配信を楽しみにする気持ちが高まりました。内容は、オナガ、バッタ、カナヘビ、ススキ、ササ、ジグモや、季節の様子から気付いたことなどの紹介でした。

雑木林の今と未来

人の身近にある雑木林は、人が手入れをすることで、持続可能な、豊かな自然環境であった。ところがエネルギー革命等の社会の変化により、多くの雑木林は今、「ナラ枯れ」の広がりなど存亡の危機にある。この授業では、住宅街に残された雑木林で、雑木林の歴史と現状を説明した。また、生息している昆虫や鳥などを紹介し、雑木林の豊かな自然を感じてもらった。子どもたちはそのようなことを始めて知ったと、メモをとりながら、人が関心を寄せて手入れをしていくことで、雑木林を未来に残していけることを、大変熱心に学んでいた。

どんどん広がるササを刈ろう

こどもエコクラブの活動をしているクループが行う、ササ刈り作業の指導をしました。安全な鎌の扱い方と、実際にササを刈る方法をして見せてから、ゆっくり刈り始めました。夢中になると子どもたちは、どちら方向に向かって刈り進んでいるのか分からなくなってしまうので、途中で手を休めて小休止をとり、どのくらい刈れたのかを確認するように声掛けをしました。

子どもたちはササ刈りが大好きです。こどもエコクラブの活動の中で最も人気があります。「またしたいな。」「今後はいつするの?」などと、リクエストされました。

森で見つけたよ!紹介します

こどもエコクラブの活動をしているクループが保全活動をしている森で開いた、ミニ発表会の支援をしました。子どもたちは、森でいろいろな生き物や植物に出会っています。それを、地域の大人の人たちに聞いてもらいました。熱心に聞いてくれる大人を目の前にして、子どもたちはドキドキでした。一方、大人は子どもたちが一生懸命伝えようとする姿に心を打たれ、内容にとても興味をもったということです。

地域の催しでは、子どもは世話をされる側になりやすいですが、子どもの活動を大人が支える機会は、良い交流の場になります。

外来植物を除去

地域のこどもエコクラブが、緑地の草原を覆って在来の植物を圧迫するようになった、外来植物のコネズミガヤを除去した活動。子どもたちに対して、初めに活動の趣旨を話した。次にクイズを交えて、コネズミガヤの見分け方を伝えて、確実に識別できることを確認した後に作業を開始した。子どもたちは、最初はゆっくりだったが、次第に早く取れるようになり、じきに作業に熱中して大変盛り上がった。あっという間にどっさり取り、大きな成果が上がった。子どもたちは、口々に「楽しかった。」、「またやりたい。」などと言っていた。

ぼくたちが身近な自然で見つけた生き物紹介~YouTube出演~

武蔵野プレイスから、YouTubeで活動を紹介する企画への参加のお誘いがあったため、相談して参加を決めました。2月6日に録画撮りをして、配信は3月1日~14日でした。参加者は希望する子のみとし、保護者の承諾を得た10名になりました。バッタ、カマキリ、ゴミムシ、カブトムシ、鳥、葉、セミヤドリガの幼虫、タケノコ、ハクビシン、ミミズ、アオオサムシ、などの紹介で、発表した子は達成感を味わい、YouTubeを見た人からは、子どもたちの発表が良かったとの感想をいただきました。

「どっぽ子どもクラブ」秋をさがそう ~休日の午前中2時間ほどでリフレッシュ~

自然体験って、バスに乗って遠くに行かなくちゃできないのかな?

いえいえ、新宿からほど近い、東京都武蔵野市の、住宅街に残された雑木林「独歩の森」で、みんなでわいわい「秋さがし」をしました。モミジの種、オニグルミ、ムラサキシキブのかわいい実、カマキリの卵、おちゃの花と実、葉っぱは大小色も様々で、きれいに葉脈だけになったレースの葉を発見した子も!ゲーム的に進めて、みんなで熱中です。来ていただけば、ご案内します。世代は問いません。ご一緒に、四季折々の雑木林を楽しみませんか。

どっぽの森で自然に親しむ

市内のA小学校の3年生70名が秋の雑木林に、自然を求めてやって来ました。アスファルト舗装の道路、電柱、車の世界から一歩雑木林に入ると、足元の落ち葉、木々を通り抜ける風の音、鳥の姿など、様子が一変することを体感しました。また、市内のB小学校の4年生50名が来たのは、2月、冬の雑木林です。堆肥にするための落ち葉集めと、ササ刈り作業をしてもらったところ、日頃のお手入れのおかげで雑木林が維持されていることが良く分かった、との感想が寄せられました。作業後はどの子も満足の表情でした。

地域のイベントで発表しよう ~こんな生き物がいたよ~

秋は、地域で様々なイベントがあります。いつも活動している雑木林にどんな生き物がいるかを、イベントで地域の人々に伝えたいと思いました。そこで、子どもたちがこれまで4回の活動で出会った生き物たちを紹介するための準備をしました。各自が、活動日に自分が書いた記録をもとに、疑問点は本で調べたりして、発表の展示物を作りました(参加した子ども21名)。

「どっぽ子どもクラブ」夏の雑木林で生き物さがし 全4回

夏といえば、カブトムシやクワガタが思い浮かびます。ぜひ、子どもたちに虫探しや虫取りを体験させたいと思い、企画しました。とった虫は、観察後、元の場所に返しました。第1回は7月、28名が参加。NPO birthよりパークレンジャーを招いて枯れ木にコクワガタの産卵跡や、落ちていたオオタカの羽などを紹介してもらいました。子どもたちも探し始めると、まずミスジマイマイを見つけ、ついに写真のカブトムシを発見!続きの活動を8月に2回、9月に1回実施し、たくさんの生き物に出会って、子どもたちは夏を満喫しました。